今回は、以前から疑問視していた「成長痛」に対する考え方と改善方法についてまとめてみました。

膝の前面に痛みのでる「オスグッド・シュラッター病」に焦点をしぼってみました。

子どもを守るのは大人の使命であり、大人が正しい知識を持ち、理解しておく必要があります。

そして、医療従事者が正しい考えを啓蒙していかなければいけません。

私見にはなりますが、是非ご一読ください。

【成長痛とは】 ※ChatGPTに聞いてみました

◆成長痛とは

成長痛(growing pains)は、子どもの夜間や夕方に起こる脚の痛みのことで、特に3~12歳ごろの子どもによく見られます。医学的には「原因不明の良性の痛み」とされており、体の成長に直接関係性があるわけではありません。

◆主な特徴

・痛む場所:太もも、ふくらはぎ、膝の周りなど ※筋肉の痛みが多い

・時間帯:夕方~夜に多く、朝には治っていることがほとんど

・痛みの頻度:毎日ではなく、時々現れる

・怪我や腫れ:見た目に異常はない

・動き:痛くても動かすことはできる

◆なぜ起こるの?

はっきりした原因はわかっていませんが、次のような要因が関係していると考えられています。

・日中の活動で筋肉が疲れる

・成長による体のバランス変化

・遺伝的な要素(両親も経験していることが多い)

◆対処法

安心して大丈夫ですが、痛みがあるときは以下の方法が有効です。

・やさしくマッサージをする

・温める(お風呂や温タオルなど)

・痛みがひどければ小児科で相談(鎮痛剤を使うことも)

◆注意が必要なとき

成長痛ではない、他の病気が隠れていることもあるので、以下のような場合は医療機関を受診してください。

・朝になっても痛みが続く

・関節が腫れている、熱がある

・片脚だけが痛い

・歩けない、びっこを引く

【私の考える成長痛】

”成長痛は本当に存在するの?”

そもそも成長期に痛みがでることを「成長痛」と名付けた俗称・通称であり、病的な診断名ではありません。“子どもの脚の痛みの中で明らかな異常や病気が見つからない”ときに使われる名称となります。ただ、成長の中で痛みが出る子どもと痛みが出ない子どもがいます。成長痛であれば、成長の中で誰しもがその痛みを経験するのではないでしょうか。でも、そうではありません。日々、スポーツに励んでいる子どもが痛む場合もあれば、日常生活レベルの活動でも痛みを感じる子どももいます。では、なぜ活動レベルも異なるのに痛みが出るのでしょうか。そして、痛みが出ない子どもと痛みが出てしまう子どもと何が違うのでしょうか。

“原因不明の痛み=成長痛”

痛みがあってスポーツができない、歩けない、走れない…。

・成長痛は原因不明だから休めばいい

・そのうち痛みがマシになるからそれまで待ちましょう

このような言葉は、悩んでいる子どもたちを更に悩ませ、保護者にとっても大きなストレスにしかなりません。

そもそも痛みが出る子どもと痛みが出ない子どもの差はあるのでしょうか。

「必ずあります」

そして、

「必ず痛みが出る要因があります」

すなわち、『原因不明ではない』ということです。

原因を追究できていないだけです。

では、その原因はなんであるのか、その原因について私見をお伝えします。

【成長痛の原因は“ある”】

成長痛は、当該部位の組織損傷がない、病理的変化がない、レントゲン上異常がないなどと言われていますが、検査では明確にならない組織の微細損傷が存在すると考えています。痛みを感じるということは、心因性ではないかぎり、なんらかのストレスが組織に加わっていることによる「危険信号」であり、これ以上の無理をしたら大きな怪我につながるというリスクが高まっていることを示しています。実際に、痛みの出る部位に関連する筋肉の収縮を促すと痛みが出たり、当該部位の圧痛を確認できたり、明らかに組織に問題が生じていることが評価によって明確となります。そして、「どのような動きをすると痛みが出るのか」が非常に重要なポイントとなります。痛みが出やすい動きを確認して、当該部位にどんなストレスが加わっているのかがわかれば、そのストレスを除けば痛みはでないことになります。

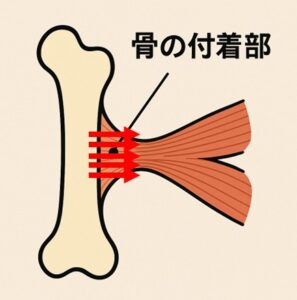

よって、成長痛の要因を明確にするには、「姿勢や動作の特徴」を把握する必要があります。姿勢や動作には、その子どもの身体機能がはっきりと現れます。姿勢の左右差や体幹・股関節の弱さなど「歩行動作」を観察するだけで多くの機能を予測できます。ヒトの姿勢・運動のベースは「骨・関節の位置関係(アライメント)」です。子どもの関節はまだ柔らかく、筋力も十分でないため、崩れやすいです。イメージとしては、積み木が段々に崩れそうに積み上がっていて、一箇所を押せば倒れてしまうような状態です(図1)。その倒れそうな状態をなんとか保とうとするのが筋肉です。今にも倒れそうな積み木を支える筋肉は、通常の活動以上に頑張らないといけないため、過度な負荷を受けることになり、その筋肉が付着する骨に牽引負荷が加わることになります(図2)。もちろん、筋肉自体の疲労による硬さや痛みも出ますが、多くは「筋・腱の骨への付着部」にストレスが加わることで組織損傷が起こり、痛みが生じます。

(図1)

(図1)

(図2)

(図2)

その一例として、「オスグッド・シュラッター病」について解説します。

【オスグッド・シュラッター病 Osgood-Schlatter】

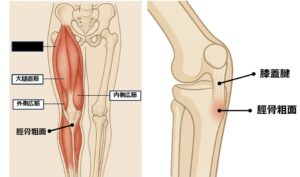

太ももの前にある膝を伸展させる筋である「大腿四頭筋」は、膝に向かって走行し、膝蓋骨(お皿)を介して、下腿骨である脛骨の脛骨粗面に付着します。その大腿四頭筋を過度に使うことで筋の付着部である脛骨粗面が引っ張られ、組織損傷が起こります。組織損傷が起こることで炎症が起き、腫れや熱感、圧痛を生じることとなります。椅子に座って膝を伸ばす運動をすることで痛みが出たり、足底をついてしゃがみ込んだり、階段の後段時などに痛みが出やすかったりします。スポーツをしている成長期の子どもに起こりやすい障害であり、骨軟骨障害のひとつです。これは、いわゆる成長痛のひとつとして考えられやすいですが、成長痛ではなく、障害です。この障害を成長痛としてしまうと更に症状が悪化し、スポーツになかなか復帰できず、パフォーマンスの低下が続いてしまい、思うように体が動いてくれません。炎症症状が強い場合などまずは安静が必要になりますが、同時に大腿四頭筋の柔軟性を改善、大腿四頭筋に依存した動きの改善が必要となります。

柔軟性に関しては、マッサージや筋膜リリース、ストレッチングにて改善させますが、それだけでは同じことの繰り返しとなり、同じように動いていればまた痛みが再発します。大切なのは、“悪い動きを変える”ことです。この悪い動きを変えるために必要なのは、「動作分析」です。大腿四頭筋に依存した姿勢制御運動を行っている原因を明確にする必要があります。重要なのは、上半身重心の位置、体幹の固定性、股関節の可動性などがポイントです。例えば、立ち上がり動作で大腿四頭筋を使った方法とあまり使わない方法があります(図)。観察ポイントは、体幹の前傾運動(股関節の屈曲運動)による上半身重心の前方移動です。上半身重心が前方に移動すれば、大腿四頭筋ではなく、大腿後面にあるハムストリングスや殿筋群を使うことになります。逆に、ハムストリングや殿筋群の筋力が弱いことで、体幹の前傾運動が制御できないため、体幹が直立位のまま、立とうとすることで大腿四頭筋に過度な負荷が生じることになります。スクワット動作においても同じです。体幹を直立位のまま、しゃがもうとした場合、大腿前面に負荷がかかっていることを感じることができます。“空気イストレーニング”がとてもいい例ですが、私は絶対にやらないトレーニングです。逆に、股関節を曲げ、体幹を前傾してしゃがみ込んでいくことで、後面筋であるハムストリングや殿筋群を優位に使うことになり、大腿四頭筋への負荷は軽減します。このときに機能しないといけないのが「体幹」です。主に腹筋群による下部体幹の固定性が高まっていることが重要であり、股関節後面筋を使うために必須となる機能です。これらの機能が低下して活動していると、大腿前面や外側の筋肉に依存した姿勢制御を行ってしまうため、その筋群が疲労し硬くなり、結果、膝の前面および外側の痛みが出現します。

スポーツでは、激しい動きが必要となります。日常生活の動きと比較するとかなりの負荷がかかることが安易に想像できます。子どもたちはうまくストレスを受け流しながら運動していますが、小学校高学年や中学生となると疲労の回復を促進しないと筋肉が疲弊し、痛みを感じ、パフォーマンスが低下し、靭帯損傷などの大きな事故へと発展しかねません。睡眠により回復する部分もありますが、回復能力以上に過度な運動を継続的に強いられると一晩のみの睡眠では回復は不十分となります。だからこそ、痛みが出る前にストレッチやトレーニングなどのコンディショニングが必要なのです。しかしながら、痛みがなければ人は動きません。日本人は、“予防”への意識がとても低いからです。悪くなってはじめて“苦痛”を経験し、その経験がセルフコンディショニングの実施につながるよう「自身の身体に対する理解」を深めていってほしいです。

まずは、どこが痛むのか、その組織は何であるのかを触診などで明確にしていきます。ここでは、オスグッド・シュラッター病やジャンパー膝に対応するためにまずやってみて欲しいストレッチとトレーニングをご紹介します。更なる機能改善が必要な場合は、個々の身体機能を評価した上で、トレーニング内容をプログラムしていきます。

1)股関節前面筋群のストレッチング

2)大腿前面筋群のストレッチング

3)股関節屈曲可動性エクササイズ

4)股関節後面筋群トレーニング

【最後に】

成長痛は、原因不明ではありません。”痛み”には必ず原因があり、その原因は「身体機能の問題」が大半です。子どもの身体機能は、成長期であれば「成長中」であり、まだまだ未熟です。

“弱い筋力”や“柔らか過ぎる関節”など、その未熟な身体機能を駆使して活動しており、スポーツ活動をはじめ、身体各部に過度なストレスを受けながら、少しずつ成長をしています。

「うまく使えていない身体機能」があると、「うまく使える機能」に依存してしまいます。

弱い筋肉は使わず、強い筋肉を使う方がうまく動けます。

しかし、強い筋肉ばかり使うとその筋肉にどんどん負荷が加わり、毎回疲労を起こし、硬くなっていくことで、筋の付着部である骨に牽引ストレスがかかることで症状が出現します。

必ず解決策はありますので、我慢させず、早めの対処をお勧めします。

保護者をはじめ、指導者は、子どもたちとのコミュニケーションを大切にし、“子どもからのSOS”を早期に察知してあげることが大きな怪我を回避し、健全な育成のポイントとなるのではないでしょうか。

【お問い合わせ】

お悩みの方は、お電話やメールにてお気軽にお問い合わせください。

以下のボタンをクリックください。